11月21日,由重庆中国三峡博物馆与故宫博物院联合主办的《重庆“故”事——抗战故宫文物南迁暨民间文物迁移特展》在重庆中国三峡博物馆隆重启幕。

作为亚洲文化遗产保护联盟第二届大会重要配套活动和纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要展览,以“文物守护”为核心,通过两馆逾百件珍贵文物、40余组历史影像与档案,再现抗战时期故宫文物南迁与民间文物西迁的壮阔历程,重温重庆作为“文物守护枢纽”的关键角色,彰显中华民族誓死捍卫文明根脉的爱国精神,彰显文物事业为人民所有、为人民所用的时代价值。

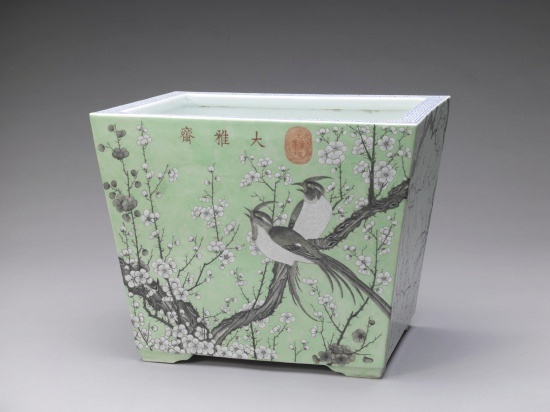

大雅斋款绿地墨彩花鸟图长方花盆(重庆中国三峡博物馆供图)

历史回望:文物无言,见证胜利荣光

1945年秋,抗战胜利的喜讯传遍中华,历经十余年颠沛的故宫文物与民间文物从重庆开启东归、南下、北返之路。这片曾为文物提供“安全港湾”的土地,不仅见证了文明火种的存续,更见证了民族独立与人民胜利的伟大荣光。

回溯烽火岁月:自1931年起,为避日军炮火,故宫博物院逾百万件珍贵文物开启“万里长征”,先迁上海、南京,再分三路西迁,其中南路、中路近9500箱文物先后存放重庆。与此同时,伴随政府机构、高校、工商企业内迁,大量民间收藏的书画、玉器等文物汇聚渝州,形成“抗战民间文物西迁”的浩荡潮流。重庆,不仅是抗战时期的“战时首都”,更是守护中华文明遗产的“核心枢纽”,为文明延续立下不朽功勋。

今日,昔日国宝“旧地重游”,与西迁文物在展览中重逢。每一件展品都是“文化抗战”的鲜活见证——标志着中国白瓷技术成熟里程碑的“唐代邢窑白釉葵口碗”、富丽华美的“明景泰款掐丝珐琅莲托杂宝纹螭耳熏炉”、雍正生母御容像“孝恭仁皇后像”、乾隆帝珍爱之作“清乾隆款白地矾红彩题诗盖碗”、慈禧太后御用“清光绪大雅斋款绿地墨彩花鸟图长方花盆”、清宫秘藏“清银带盖火锅”等,无不诉说着那段用生命守护文明的峥嵘岁月。

景泰款掐丝珐琅莲托杂宝纹螭耳熏炉(重庆中国三峡博物馆供图)

以人为魂:“护宝群像”照亮初心

“王朝终会倾颓,唯有承载文明的器物,在一代代守护者的呕心沥血下穿越时光。”展览紧扣“人民是历史的创造者”这一主题,生动还原“全民护宝”的壮阔图景。

展陈中,一组护宝人员的老照片引人动容:1947年,故宫同仁携家眷聚于重庆南温泉。此时抗战已胜,文物汇集工作有序推进,他们怀揣胜利喜悦,留下这张承载使命与情谊的“全家福”。正如展览结语所昭示:“金瓯永固”“江山万代”的答案,从来不是冰冷的礼器,而是千千万万脊梁不弯的中国人。从故宫学者到普通百姓,从军人到民间藏家,亿万民众以血肉与赤诚筑起“文明长城”。这场“文物万里长征”,不仅是文化的战略转移,更是中华民族精神不倒的巍峨丰碑。

银带盖火锅(重庆中国三峡博物馆供图)

文脉永续:传承伟大抗战精神

展览设置“国宝长征 功侔鲁壁”“渝州守望 文华长存”“国宝归民 惠泽山城”三大单元,除珍贵文物展示外,还推出主题讲座、青少年研学及系列文创互动活动,让历史可触可感,让文化沁润人心。

其中,“国宝归民 惠泽山城”版块特别呈现故宫博物院调拨至重庆的珍贵文物(印匣、留平腰刀、皇贵妃钥匙牌等为首展),展现两地跨越时空的文物情缘,深刻诠释文明传承的生生不息与人民共享文保成果的时代理念。

八十年风雨兼程,八十年精神永续。本次展览作为国家文物局交办的亚洲文化遗产保护联盟第二届大会和理事会第三次会议的重要配套活动,是对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的崇高致敬。

主办方诚邀广大市民与游客走进重庆中国三峡博物馆,在文物中读懂坚守,在故事中汲取力量,让抗战精神与文化自信在新时代绽放更加璀璨的光芒。

(文/张明刚)