华龙网-新重庆客户端8月19日6时讯(通讯员 吕露 熊黎云)胭脂鱼又叫“亚洲美人鱼”,是三峡库区濒临灭绝的长江稀有珍贵鱼种,曾在长江流域有着广泛的分布,产量也很大,但近年来数量不断下降,已被国家列为二级濒危珍稀动物。“如果我们不对这些长江名优鱼类进行人工繁育研究的话,今后它的种群只会逐渐的退化,如果说退化到很严重的情况下,也许这个品种就彻底从长江里消失了……”近日,万州区水产研究所人工繁育基地负责人的这一番话,绝不是危言耸听。

为保护“亚洲美人鱼”“武装到牙齿”

从数量众多产量巨大到被国家列为二级濒危珍稀动物,胭脂鱼目前的状况如何?“好消息是,按照国家统一部署,重庆市水生生物保护区已于2020年1月1日起实行十年全面禁捕。坏消息是,由于胭脂鱼自身性成熟晚、成活率低,短期内依靠自然增殖使资源得以快速恢复的可能性较低。”万州区水产研究所人工繁育基地负责人王飞介绍说,万州在上世纪90年代成立了胭脂鱼课题组,经过多年的科研实践,建成了全国最大的胭脂鱼苗种繁育基地,胭脂鱼等长江上游名特鱼繁育技术在全国处于领先地位。

“胭脂鱼一般要5-6龄才进入生殖年龄,性成熟较迟,繁殖周期长,很难在短期内得到自然恢复。现阶段还需要进行增殖放流,稳定一定种群数量后,它才有自然繁殖的前提和基础。笔者在万州水产研究所看到,科研人员正精心监测鱼苗成长过程,仔细记录相关数据,状态基本上“武装到了牙齿”:为不断提升胭脂鱼等长江上游名特鱼繁育技术水平,充分借助运用各类新技术手段,对繁育的珍稀鱼类实行智能化管理,比如胭脂鱼,使用了体内鱼类金属线码标记(十进制编码鱼类标记线)和微卫星分子标记体系对胭脂鱼亲鱼进行了身份识别,构建了胭脂鱼繁殖亲鱼群体的物理标记和遗传信息一一对应数据库,每年繁殖季节,用专用的仪器在鱼体上轻轻一扫,就可以读取该尾鱼的身份信息,获取该尾鱼的生物学性状(年龄、性别、繁殖情况),实现了亲本的精细化培育与智能化管理,只为生产出最优质的长江珍稀鱼类后代。

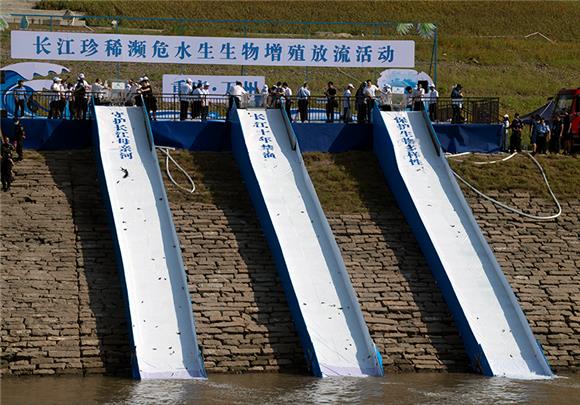

累计向三峡库区投放珍稀鱼类7550余万尾

十年间,累计向三峡库区投放珍稀鱼类7550余万尾,这是万州区为保护长江母亲河,交出的一份沉甸甸的“答卷”。

据了解,万州区充分发挥长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重庆增殖放流站的示范带头作用,制定切实可行的增殖放流规划,合理搭配放流规格和品种,关注放流品种的适应性和遗传资源多样性变化,严格实施放流操作技术规程,长江流域珍稀保护鱼类增殖放流工作取得显著成效。近十年来,万州已经累计向三峡库区投放珍稀鱼类7550余万尾,其中:胭脂鱼约2000万尾,岩原鲤1000余万尾,四川白甲鱼50余万尾,中华倒刺鲃1000余万尾,厚颌魴500余万尾,黄颡鱼、长吻鮠、华鰁等经济鱼类3000余万尾。通过体外T型标记、化学荧光表记、鱼类金属线码标记等方法评估增殖放流效果,结果显示,增殖放流珍稀鱼类品种在库区鱼类资源种群数量逐渐恢复,资源量稳步增长,种质基因多样性得到保护,水生态环境得到修复,有效控制三峡库区水体富营养化,为保护三峡库区水生生物多样性及修复水生态环境作出了积极贡献。

有了科学的保护,加上保护的科学,相信越来越多曾经濒临灭绝的长江稀有珍贵鱼种,将会畅游库区山水间。