华龙网-新重庆客户端10月27日14时讯(通讯员 李慧敏)10月26日,是重庆市铜梁区侣俸镇的赶场天。一大早,青云水库太石村渡口的渡工陈昌福就接到电话:“老陈你在船上了没得?过来接一下我们哟!”

“在!在!马上,你们下来(对面渡口)等到!”挂了电话,陈昌福麻利地解索、扬篙、击水……枯燥且乏味的动作他已经重复了无数遍,用一艘船、两根篙在青云水库上坚守了近40个春秋。

“没人撑船?我来!”

今年70岁的陈昌福是铜梁区侣俸镇太石村本地人。太石村地势特殊,在侣俸镇最西北边,和镇上其他村大多地势平整不同,这里山高坡陡,村里大部分土地都挨着少云镇。

1958年青云水库开始蓄水后,太石村被水库分隔成两部分,水库对面的8组三面环水,陆上一条道从少云镇进出。

由于当时道路交通条件差,坐船成了之后二三十年村民出行最便捷的方式,最多的时候青云水库沿岸曾有五个渡口。

撑渡在当地是没人愿意做的“苦差事”。上世纪80年代初,陈昌福的前一任没干多久就自己出去找事情干了。这活儿撂了下来,村民们都着急了。

“水库四周的人都要坐船,总得有人来做这个事吧。”住在太石村6组渡口附近的陈昌福最了解渡船对大家的重要性,和家里人商量后,他把这活儿扛了下来。

“赶场天就不说了,一天从早忙到晚,手杆都给我摇得酸。”陈昌福回忆着当年渡口的繁忙,“还有农忙的时候我也忙,村里好多人住水库这边,田地在水库那边,种地都要坐船去。”

这40年里,陈昌福从木船换到了铁皮船,再到现在的不锈钢船,但收入只有不多的底薪和每人一元钱坐船费。虽然钱不多,但是老陈责任心从没降低过,他不仅靠自己稳当的技术实现了“零事故”,还救起了在渡口不慎落水的好几个村民。遇到村民半夜有急事摆渡,老陈更是记不清有多少回了。

“人再少,还是有人要坐船”

“老陈人很好,一直都守在这个渡口。以前村里有人突发疾病或者遇到老人过世这种急事,让他半夜摆渡一趟绝对没得二话。”太石村村民邹世斌小的时候经常坐陈昌福的船,长大后外出多年,回来后发现老陈依然守在这里。

之前因为怕有人晚上要坐船,加上要看守船只,一年四季陈昌福都是睡在船舱里。有天深夜他突然听见外面有人在喊他,他一边答应着一边起身,原来是8组村民张建明在对岸喊他,说妻子发急病需要立即送医,陈昌福赶紧把船摇过去,一起帮着把人接上船再摇过来。

直到10多年前,农村基础设施开始逐渐改善,路渐渐修多了修好了,坐船的人少了,陈昌福才终于不再在船舱过夜了。

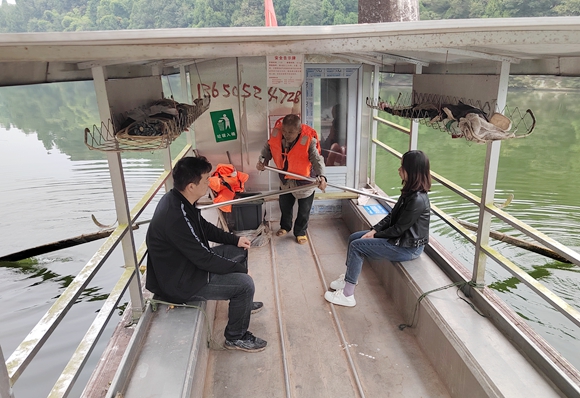

不仅是晚上,现在白天也少有乘客。只有遇到赶场天和节假日,人才会多一些。拿起船桨的理由很简单,要放下却不容易。人再少,还是有人要坐船。刮风下雨,他都得在船上守着,静静等待下一个渡客。没人坐船的时候,老陈还当起了义务护渔员,看到有人拿多竿钓鱼就会劝阻。

“只要我还干得动,我就守在这里”

近年来,铜梁区加快全区各镇街“四好农村路”建设进度,太石村8组今年已通上水泥路,大货车都能开进去。如今,坐车进组更方便了,坐船的人也就更少了。

“在渡船上干了40年,就从没想过转行?”

“习惯了,这事总要有人去做。”老陈的话很实在。虽然陈昌福还想继续守着渡口,但是毕竟已经年过古稀,他准备培养自己的大女婿来接班。

今年,陈昌福获得铜梁区“敬业奉献”好人称号。对于这个荣誉,老人家摆摆手:“得了当然高兴,不得莫非就不撑船了么,干好自己的事情就得行了。”

“老陈,莫光顾着摆龙门阵,还摇不摇船?”正聊着,又有人来了要坐船。

“进来嘛,坐稳哈……”陈昌福一边熟练地起锚、撑桨,一边重复着这句挂在嘴边的话,“只要我还干得动,我就不离开这个渡口。”